今年も赤い羽根募金の季節がやってきました。

入善町民生児童委員の上田さんと社会福祉協議会の藤井さんが来校され、5・6年生66名に赤い羽根共同募金の由来や使われ方、この活動の意義などを教えてくださいました。

上青小学校でも、企画委員会を中心に赤い羽根共同募金に取り組みます。皆さんの温かい心を募金箱に詰めて、ご協力をお願いします。

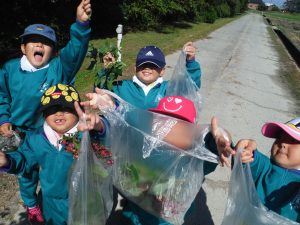

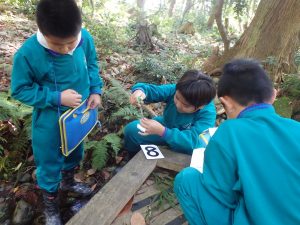

10月3日、1・2・3・4年生は杉沢の沢スギの自然と地域の人と触れ合う「沢スギの日」の活動を楽しみました。5・6年生は、沢スギ愛護活動を行いました。

1年生「沢スギにはどんなものがあるのかな?」

2年生「沢スギのものを使ってリースを作ろう」

3年生「丸太に絵を描こう」

4年生「沢スギの秘密を調べよう」

5・6年生「沢スギ愛護活動」

自然を愛する会、柳原福寿会、目川地区の皆様、ライオンズクラブ、町おこし協力隊の方々にご協力をいただきました。ありがとうございました

緊急時児童引き渡し訓練を行いました。

大規模な災害等が発生した場合の避難の仕方について、より安全で確実な方法を考え、今年度は学年ごとに待機し、引き渡しを行いました。子供たちは訓練の意義をよく理解し、整然と並ぶことができていました。お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。

なお、今後も天候の急変などに伴う安全措置等のお知らせを教育・安全情報メールを利用して配信することが考えられます。ご登録いただいているアドレスへ教育・安全情報メールが届いていない場合は、下記のメールアドレスが受信可になっているか今一度ご確認ください。また、担任を通じて学校までお知らせくださるようお願いいたします

教育・安全情報メール配信アドレス sc7@tym.ed.jp